Die sichere Information über Allergene ist in der Lebensmittelbranche nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für Verbraucherschutz und Vertrauen. In der Schweiz, Deutschland und in der gesamten EU gelten heute klare Vorgaben, die sowohl verpackte als auch unverpackte (lose) Lebensmittel betreffen. Sie betreffen Gastronomiebetriebe ebenso wie Bäckereien, Konditoreien, Confiserien, Metzgereien, Käsereien und andere lebensmittelproduzierende Kleinbetriebe.

1. Rechtliche Grundlagen in Schweiz, Deutschland und EU (Stand 11.08.2025)

Grundsatz: Allergene müssen gekennzeichnet werden, wenn sie als Zutat oder Verarbeitungshilfsstoff verwendet wurden.

- Schweiz

- Grundlage: Lebensmittelinformationsverordnung (LIV)

- Allergenkennzeichnung auch bei loser Ware verpflichtend.

- Schriftlich oder mündlich zulässig – mündliche Auskünfte nur, wenn jederzeit eine schriftliche Dokumentation vorliegt.

- Kennzeichnung in der Landessprache des Verkaufsorts.

- Deutschland / EU

- Grundlage: EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)

- Link zur EU-Verordnung: Deutsch: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 / Englisch: Regulation (EU) No 1169/2011

- Link zur Verordnung zur Durchführung der LMIV in Deutschland (LMIDV)

- Für verpackte Lebensmittel gilt die Allergenkennzeichnungspflicht EU-weit. Bei nicht vorverpackten Lebensmitteln legen die Mitgliedstaaten die Form der Information fest (Art. 44 LMIV).

- Schriftliche oder mündliche Auskunft, jederzeit schriftlich belegbar.

- Mündliche Auskünfte erfordern gut geschultes Personal und aktuelle Produktlisten.

- Sonderregel Sulfite: Nach LMIV Anhang II Nr. 12 sind „Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes SO2, die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind“ kennzeichnungspflichtig.

- Grundlage: EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)

- Verbindlich zu deklarierende Allergene: Aktuell 14 Hauptallergene (u. a. Gluten, Schalenfrüchte (z. B. Mandeln, Haselnüsse…), Erdnüsse, Milch, Eier, Soja, Sesam, Lupinen, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere, Senf, Schwefeldioxid/Sulfite).

2. Unterschiede in der Praxis zwischen Gastronomie und lebensmittelproduzierenden Betrieben

| Gastronomie | Bäckereien / Konditoreien / Metzgereien / Käsereien |

|---|---|

| Häufig wechselnde Tages- oder Wochenkarte – ständige Aktualisierung nötig | Feste Rezepturen, aber saisonale Produkte und Sonderaktionen erfordern Aktualisierungen |

| Mündliche Auskunft oft durch Servicepersonal – hohe Schulungsrelevanz | Verkaufspersonal muss bei Nachfrage sicher Auskunft geben können |

| Gefahr von Kreuzkontamination besonders hoch in offenen Küchen, Buffetbereichen | Gefahr v. a. bei gleichzeitiger Produktion mehrerer allergenhaltiger Produkte |

| Dokumentation muss flexibel und schnell aktualisierbar sein | Dokumentation kann zentral gepflegt werden, muss aber in allen Verkaufsstellen aktuell sein |

3. Spurenkennzeichnung bei Allergenen – CH: Pflicht ab Grenzwert, EU: freiwillig

Die Kennzeichnung von unbeabsichtigten Vermischungen bzw. Kontaminationen möglicher Spuren („kann Spuren von … enthalten“) ist gesetzlich in der EU nicht verpflichtend, in der Schweiz dagegen ab Überschreiten festgelegter Grenzwerte vorgeschrieben. Sie rückt jedoch zunehmend in den Fokus von:

- Behördenkontrollen

- Audits nach IFS, BRCGS und FSSC 22000

- In den letzten Revisionen dieser Standards wurde das Allergenmanagement und die Kreuzkontaminationsprävention deutlich verschärft. Audits verlangen heute oft eine dokumentierte Risikoanalyse, auf deren Basis Spurenhinweise begründet werden.

- Verbands- und Behördenempfehlungen:

- Spurenkennzeichnung nur nach tatsächlicher Risikoabschätzung (z. B. HACCP-Bewertung)

- Keine pauschalen Formulierungen wie „kann Spuren von Allergenen enthalten“

- Nur die tatsächlich relevanten Allergene nennen

- Schweiz-spezifisch – LIV (Art. 11 Abs. 5):

- Die Schweiz hat Grenzwerte für die so genannten Spuren definiert. Grundsätzlich müssen Hersteller belegen können, dass sämtliche Vorkehrungen getroffen wurden, um Kontaminationen während der Produktion zu verhindern.

- Für unbeabsichtigte Vermischungen (Spuren) gelten in der Schweiz folgende Höchstgrenzen, ab denen eine Kennzeichnung der Hinweis „Kann Spuren von… enthalten“ erfolgen muss:

- Sulfite: 10 mg SO₂/kg oder l

- Glutenhaltiges Getreide: 200 mg Gluten/kg oder l

- pflanzliche Öle und Fette mit vollständig raffiniertem Erdnussöl: 10 g Erdnussöl/kg oder l

- Laktose: 1 g Laktose/kg oder l

- übrige Fälle: 1 g/kg oder l – jeweils bezogen auf das genussfertige Lebensmittel

- Unter diesen Werten ist die Kennzeichnung freiwillig, aber nicht gesetzlich verpflichtend.

- Ausnahme im Offenverkauf (nicht vorverpackt): Auf unbeabsichtigte Vermischungen (Art. 11 Abs. 5 LIV) muss im Offenverkauf nicht hingewiesen werden (Art. 5 Abs. 1 lit. f LIV)

4. Praktische Tipps für Gastronomie & lebensmittelproduzierende Betriebe

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination:

- Getrennte Lagerung allergenhaltiger und allergenfreier Zutaten

- Produktionsreihenfolge planen – erst allergenfreie, dann allergenhaltige Produkte herstellen

- Reinigung validieren – z. B. durch Allergen-Schnelltests oder Abstrichproben

- Mitarbeiter schulen – Service- und Verkaufspersonal regelmäßig im Allergenmanagement trainieren

- Dokumentation lückenlos führen – Rezepturänderungen sofort erfassen

- Lieferantenkommunikation festlegen – schriftlich vereinbaren, dass Lieferanten unverzüglich informieren, wenn sich Rezepturen oder Allergenangaben ändern, damit diese zeitnah in den eigenen Unterlagen und im Verkauf angepasst werden können

Zur sicheren Auskunft:

- Immer aktuelle Allergenlisten griffbereit halten – digital oder gedruckt

- Mündliche Auskunft nur, wenn Dokumentation im Hintergrund jederzeit vorliegt

- Bei mehreren Standorten: zentrale Pflege, automatischer Abgleich in allen Verkaufsstellen

5. Warum digitale Lösungen unverzichtbar werden

Die steigenden Anforderungen und der hohe Dokumentationsaufwand lassen sich heute effizient digital umsetzen.

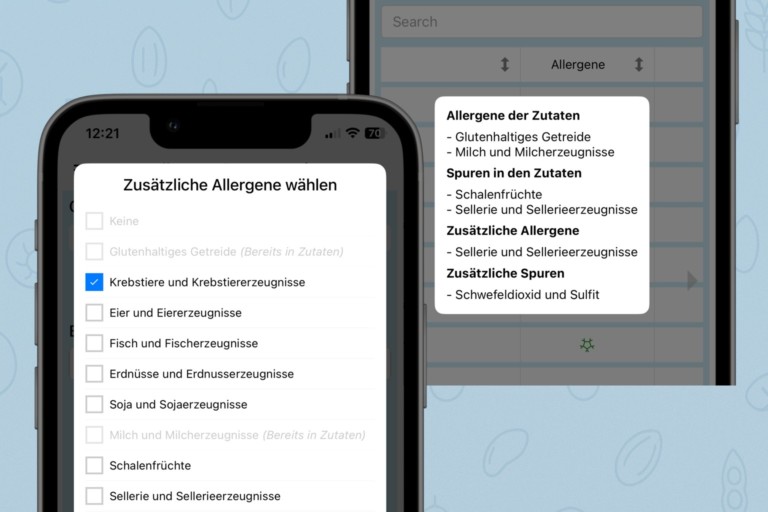

Mit der Alcomo HACCP App lassen sich Allergene durchgängig über die gesamte Prozesskette dokumentieren:

- Von der Warenannahme: Allergendeklarationen von Lieferanten erfassen und verknüpfen

- Über die Produktion: Allergene aus Rohstoffen automatisch in Rezepturen übernehmen

- Bis zur Rückverfolgbarkeit: Chargen- und Allergenhistorie jederzeit abrufbar

Fazit & Handlungsempfehlung

Ob Gastronomie oder lebensmittelproduzierender Betrieb – korrektes Allergenmanagement ist Pflicht, aber auch eine Chance, Vertrauen zu schaffen und Risiken zu minimieren.

Wer Allergene, Kreuzkontaminationen und Spurenkennzeichnungen transparent und präzise handhabt, ist für Behörden, Auditoren und Kunden bestens aufgestellt.

Mit der Alcomo HACCP App setzen Sie diese Anforderungen einfach und effizient um.

➡ Jetzt informieren und Allergenmanagement einfach und digital umsetzen: Alcomo HACCP App – Hygiene & HACCP Dokumentation

Stand: 11.08.2025